|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

1905年6月にアインシュタインが発表した「運動物体の電気力学について」という論文では、現在私たちが「特殊相対性理論(とくしゅそうたいせいりろん)」と呼んでいる、光の性質からわかる不思議な現象について紹介しています。 論文の中で、アインシュタインは、「特殊相対性原理」「光速度不変の原理」という二つの大きな原理があることを発表しました。 このうち「光速度不変の原理」では、「真空中の光の速度は、光源の運動状態に無関係に一定(秒速約30万キロメートル)である」という、これまでの物理法則と異なった光の特別な性質があるといいます。 |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

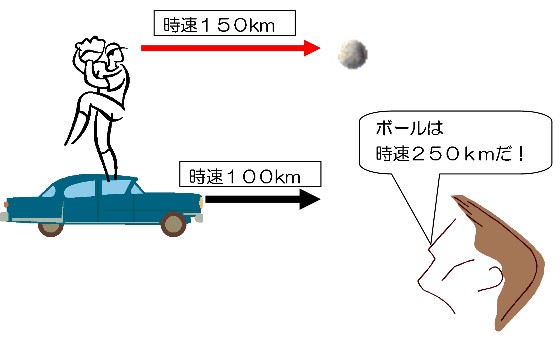

例えば、車に乗った人がボールを投げたとき、地上で止まってみている人からは、ボールは車の速度とボールの速度が足された状態で見られるのですが、これが懐中電灯の光に変わったときには、動いている車の人からも、地上の人からも、同じ速度で光が飛んでいくというのです。(図 上) ここから、簡単に言えば「動いているか止まっているかで、時間の長さや距離の長さなどが変わる」ということがわかったのです。 普段の生活の中では、この違いに気がつくことはありませんが、光速度に近い状態になると、面白いことが起こります。 |

||||||||||

| 例えば、地球から光速度に近い速さでロケットが飛んでいったとします。すると、地球にいる人に比べ、ロケットの中では時間の進み方が遅くなり、また外から見るとロケットの長さが短くなり質量が重くなることになるというのです。 もしこのようなロケットで7日間の宇宙旅行に出かけると、地球上では200年の時が過ぎているということになってしまいます。(図下) ロケットでちょっとした宇宙旅行に出かけたはずの人が、まさに「浦島太郎」の状態になる、というわけです。 |

|

|||||||||

| 次回は、「一般相対性理論」からわかる、宇宙での不思議な現象の数々をご紹介しましょう。 | ||||||||||

|

(事業課 安藤 享平) |

||||||||||

|

2005年9月13日 福島民友新聞 「ふくしま星空散歩」より |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

||||||||||