科学の広場

ろうそくの秘密 〜サイエンススタジオ 来月に実験〜

ろうそくの灯りは、電球や蛍光灯のような明るさはありませんが、電気のない時代には、生活に欠かせないものでした。ろうそくは固体であるため、持ち運びも容易で、燃料を足したりすることなく、しばらくの間燃え続けるので、世界中で使われてきました。

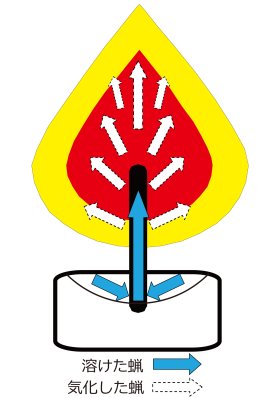

燃焼中の蝋の流れ

ろうそくがいつごろ、どこで発明されたのかは、よく分かっていませんが、今から約2300年前のエジプト王、ツタンカーメンの墓から、ろうそくを立てておく「燭台(しょくだい)」が見つかっており、かなり昔からろうそくが使われていたようです。

ろうそくの原料である「蝋(ろう)」は、どれも同じというわけではなく、地域や時代によって違っています。例えば、古代エジプトやヨーロッパの国々では、ミツバチの巣から採れる「ミツロウ」が主に使われてきました。その後、クジラから採れる「鯨油(げいゆ)」からもろうそくが作られるようになり、19世紀代、アメリカなどが盛んに捕鯨を行いました。

日本では奈良時代に、中国からミツロウのろうそくが輸入されました。平安時代になると、日本でもろうそくが作られるようになりますが、江戸時代ごろになるまで養蜂が本格的に行われなかったこともあって、ミツロウではなく、ハゼや漆の木の実から採れる油や松脂(まつやに)を原料にしたろうそくが作られました。このろうそくは、日本独特のものなので、「和蝋燭(わろうそく)」とも呼ばれています。

現在、一般的なろうそくの原料は「パラフィン」が使われています。天然の素材を使う他の蝋と違って、石油から作るため入手が簡単で、ろうそくの原料の主流になりました。

原料が違っても、ろうそくの燃える仕組みは同じで、蝋の部分が燃料になっています。燃料といっても、蝋に直接火をつけても簡単には燃えません。芯(しん)に火をともすことで周りの蝋が溶け、液体になった蝋が毛細管現象で芯に少しずつ染み込みます。さらに熱せられると蝋は気体になり、それが燃えているのです。これを繰り返すことで、ろうそく自身はだんだん小さくなっていきます。蝋をしみ込ませ、気化させる役割である芯の太さが変わると、火の大きさも変わるので、明るくしたいときには芯を太く、長い時間火を灯したいときには芯を細くすることで、目的に合ったろうそくを作り分けることもできます。

近年、ろうそくは、災害など緊急時の照明器具として見直されていたり、調理に使った廃油でリサイクルろうそく作りなどもされています。また、ろうそくの火の燃え方は、人間が心地良いと感じる不規則な変化、「f分の1のゆらぎ」であるため、癒しの効果もあるといわれています。

11月のサイエンススタジオでは、ろうそくの仕組みなどを実験します。皆さんもぜひ、実験でろうそくの秘密を体験してください。

(事業課 渡辺 正和)

2008年10月16日 福島民報新聞 情報ナビ タイム「スペースパーク便り」より