©国立天文台

流星群はいつ・どのように見られるのでしょうか?

©国立天文台

流れ星を見つけるコツや特徴を紹介します。

©国立天文台

流星群のもととなるものとは?

投映時間

投映スケジュールをご覧ください。

番組内容

星たちの間を流れるひとすじの光・流れ星。

そのひみつと観察のコツをご紹介します。

解説員からの番組の見どころ

安藤解説員

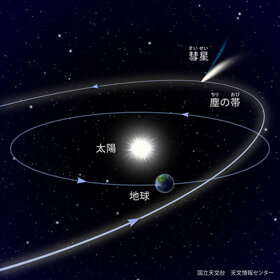

尾を引く「彗星」と一すじの輝きの「流れ星」はよく混同されますが、まったく異なる見え方をする天体です。ただその2つには深い関連があり、特に「流星群」については彗星の姿を知ることで、出現のひみつがわかってきます。

流星の正体を知り、ぜひみなさんも流星を本当の星空で見つけてみてください。その前に、プラネタリウムで見る流星群で、その見え方も体験してみましょう。

佐藤解説員

毎年、決まった時期になると流星群が見られます。特に秋から冬にかけては流星群の期間が続き、流れ星のシーズンになります。この流星群の流れ星には決まった見え方があります。しかし、流れ星の輝きはあまりにも一瞬のため、なかなかその特徴はわかりません。今回はプラネタリウムの機能を使って流れ星の軌跡をたどり、流れ星の見え方の違いを見てみましょう。また、過去には流れ星が雨のように流れる「流星雨」が出現したこともありました。そんな流星群は見られる可能性はあるのかも予想してみましょう。

惠川解説員

夜空を眺めていると、光の筋「流れ星」が時々見られることがあります。流れ星が見えている一瞬のきらめきの間に、願い事を三回唱えれば叶うという言い伝えまである興味深い天文現象です。今回はそんな流れ星の正体に迫り、流れ星が高頻度で見られる流星群がなぜ起こるのかについても紹介していきます。

山村解説員

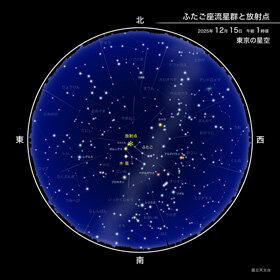

ふたご座流星群は3大流星群のひとつで、毎年12月中旬ごろに極大を迎える流星群です。毎年決まった時期に流星の数が多くなるものを流星群と呼び、ふたご座流星群のほかに、ペルセウス座流星群やしし座流星群などがあります。

では、どうして流星群と呼ばれるものは毎年同じ時期に多くの流れ星が現れるのでしょうか。流星群が見られる時期やそのしくみに迫ってみましょう。

HOME

HOME